|

В моей жизни айкидо появилось 11 лет назад. Когда я пришла на первую тренировку – не представала, чем буду заниматься. Мне хотелось поддерживать свое тело в хорошей физической форме и уметь защитить себя. Но каким образом этому обучают в айкидо, я не понимала. Я и не слышала никогда о таком боевом искусстве. Тем более не могла предположить, что айкидо в будущем ляжет в основу моих научных интересов.

Сегодня я тренер. Моя собственная техника возможно не совершенна, но это не мешает мне собрать вокруг себя самых разных детей и подростков, вложить в общение и научение их душевные силы и искреннее желание помочь стать уверенными в себе, хорошими друзьями, помощниками и защитниками, воспитать в них порядочность, милосердие и доброту.

Успешность моей практики можно увидеть в том, как меняются дети, выросшие за 5 лет в стенах моего зала. Некоторые из них заходят первый раз с опаской, не доверяющие миру, испытавшие на себе человеческую злобу. Заходят и агрессивные дети, которых приводят и оставляют в очередном зале с просьбой «сделать с ними хоть что-нибудь». Заходят яркие и открытые, активные и дружелюбные. И все они становятся одной командой, учатся дружить, общаться, помогать, беречь, а еще слышать и видеть то, что скрыто от других. Этим мы отличаемся – ученики и последователи айкидо.

Я как тренер и духовный наставник отчетливо вижу проблему нравственного развития подрастающего поколения. Неопределенность, непредсказуемость, ценностно-ориентационная неустойчивость зачастую являются характеристиками социализации современных детей и молодежи. Одна из целей моего эссе - показать значимость профилактического, корректирующего, формирующего воздействия занятий айкидо на подрастающую личность со склонностями к деструктивному поведению или его проявлениями, а также при отсутствии достаточного внимания и воспитания со стороны семьи. Именно эта тема наиболее актуальна и значима для моей практики айкидо.

Эффективное взаимодействие между людьми - есть гармоничное общение, основанное на взаимоуважении, эмпатии, взаимопомощи, доверии, тактичности. Проявление перечисленных качеств, необходимых для эффективного и гуманного общения в социуме, создается посредством воспитания нравственности в человеке, создания плодотворной социальной среды как фундамента развития личности.

Не все условия формирования личности благоприятны для ее гармоничного психологического становления. Асоциальные семьи разбавляют общество потомством с искаженными нормами мироощущения, взаимодействия.

Один из периодов раннего проявления патологий поведения личности проходит в школьные годы. В памяти каждого человека найдется место для одноклассника, отличающегося от других «сложным» характером, часто агрессивного, зачинщика конфликтов. Таким детям сложно учиться в школе, находить взаимопонимание со сверстниками и учителями, сложно строить жизнь в будущем. Лонгитюдность и цикличность данного феномена говорит о замкнутом круге передачи воспитательного опыта, воспитания собственным примером в отношении феномена «асоциальный родитель – асоциальный ребенок».

Дополняет число факторов, негативно формирующих личность, и современная цифровизация общества. Совокупность влияния асоциальной семьи и общества, в котором растёт ребенок, и высокого, часто бесконтрольного потребления всесторонней информации из электронных источников, несет большую угрозу разрушения личности. В силу неизбежной значимости цифровизации многих систем жизнеобеспечения в современном мире проблема обратной стороны негативного ее воздействия на личность носит закольцованный характер, создает эффект замкнутого круга, выйти из которого возможно при создании соответствующих условий, в числе которых и формирование благоприятного окружения.

По мнению А. Маслоу, динамика иерархии потребностей человека движется в их поочередном удовлетворении. Ребенок нуждается в еде и безопасности, любви и принадлежности, уважении и самоактуализации.

Недостаточное внимание к ребенку со стороны семьи, неудовлетворение его базовых потребностей развивает в нем ряд психологических отклонений – приводит к фрустрациям, беспокойству, замкнутости, что, в свою очередь, создает преграды в общении со сверстниками, друзьями, служит тормозящим звеном в школьной успеваемости. У ребенка появляются разноплановые личностные проблемы. Нельзя забывать о том, что в это время происходит и формирование характера.

При отсутствии необходимой психолого-педагогической коррекции личности, поведения, смены социальных условий взросления в детском возрасте, мы по прошествии лет получаем подростка с различными проявлениями патологии личности. Это конфликтность, виктимность, агрессивность, замкнутость, жестокость. Не редки суицидальные отклонения, выступающие в качестве последствий разрушительной силы деструктивного воздействия на растущую личность.

Для того чтобы «выделиться в толпе», обратить на себя внимание подростки иногда окрашивают волосы в яркие цвета, носят вызывающую одежду, совершают неожиданные поступки, создают однонаправленные группы. К сожалению, внимание, которое получают, таким образом люди, носит негативный характер, подобное поведение встречает непонимание и критику со стороны общества. А причины лежат в неудовлетворенных потребностях. Переход черты закона участниками подобных групп – явление не редкое.

Чтобы причинить вред личности, внести существенные нарушения и отклонения от нормы ее развития, негативное воздействие должно оказываться длительное время или являть собой достаточно сильное потрясение. В обоих случаях механизм дестабилизации личности запущен и необходимы условия поддержания, выравнивания психоэмоционального состояния, коррекции жизнеутверждающих ценностей, характера личности.

На помощь неустойчивой личности, вобравшей в себя хаотичную совокупность качеств, находящейся на границе поведенческого личностного дисбаланса, может прийти группа сверстников во главе с наставником, выполняющая функции корректировки и гармонизации личности посредством присущей ей идеологии. Внедрение подростка в корректирующую группу оказывает значительное воздействие на поддержание личности в трудный жизненный период, способствует формированию моральных ценностей, выравнивает нестабильное поведение личности, в частности, и способствует складу правильных, социальных общественных отношений между людьми в масштабе.

Позволю себе провести аналогию группы и толпы.

Так, Г. Лебон отмечает «поразительный факт, наблюдающийся в одухотворенной толпе: каковы бы ни были индивиды, составляющие ее, каков бы ни был их образ жизни, занятия, их характер или ум, одного их превращения в толпу достаточно для того, чтобы у них образовался род коллективной души, заставляющей их чувствовать, думать и действовать совершенно иначе, чем думал бы, действовал каждый из них в отдельности».

Мы видим, что «дух толпы», группа единомышленников, сверстников, увлеченных общей идеей, интересами, имеет существенный механизм влияния на личность. Формирующими нравственное сознание группами могут быть спортивные, художественные, музыкальные коллективы; литературные, театральные кружки; секции единоборств. Дезориентирующими личность группами выступают уличные сборища девиантных подростков, секты, банды, созданные в криминальных целях.

Очень важно понимать, что «пустое место старается заполниться». Человек – существо социальное, и потому любой индивид нуждается в общении. Подросток, в силу возраста, имеет большую необходимость в поддержке сверстников, самоутверждении, лидерстве. Группа способна выступить гарантом безопасности и восполнить неудовлетворенную соответствующую потребность.

Подростковый возраст конфликтен по своей сути, так как в данном периоде взросления ребенок находится в противоречии с собой и окружающим миром; подросток не владеет конструктивными формами поведения в конфликте. Выделяют три вида конфликтов: борьба за статус в группе; конкуренция за внимание противоположного пола; буллинг или травля по физиологическим признакам.

Из сказанного можно сделать вывод, что группа может выступать как стабилизирующий, так и дестабилизирующий фактор в формировании личности. Важно, к какой группе отнесет себя человек. Выбор жизненного направления, личного пространства происходит при помощи родителей, близкого окружения (по совету, наставлению, в отдельных случаях указанию) или по личному убеждению (в случае отсутствия наставнической помощи семьи или отрицания этой помощи, чужого мнения). Скорее всего, группа, в которой окажется подросток, будет сходна по своим признакам с окружением, в котором подросток формируется как личность до момента попадания в группу. Иными словами, привычные формы психологического воздействия, психологического климата, социального окружения являются наиболее комфортными для дальнейшего существования. На практике это ребенок из неблагополучной семьи, попадающий в группу девиантных подростков; или ребенок из семьи ученых, художников, музыкантов, связывающий свою жизнь с группой с аналогичными интересами, становится ученым, спортсменом, творческим деятелем. Вероятность цикличности выбора выступает здесь отражением закономерности принятия решений в силу определенных факторов устройства психики.

Группа имеет свои правила, обычаи, ценности. Попадая в новую группу, которая является нравственно выше, чем предыдущая, человек имеет шансы поднять свое социальное положение, жизненный тонус, наладить отношения с окружающими, добиться гармонизации в своем внутреннем мире. Фактором, побуждающим индивида на смену социальных групп, может служить осознание пагубности влияния нахождения его в определенном обществе, даже в определенных жизненных обстоятельствах. Хорошо, когда о внутреннем устройстве определенной группы известно человеку до вступления в нее, или когда есть возможность выбора, размышлений, стороннего наблюдения, оценки группы. К сожалению, у детей и подростков такая возможность есть не всегда (в силу возраста, отсутствия жизненного опыта, знаний).

Коллектив учеников восточного боевого искусства айкидо во главе с тренером-наставником является социальной группой, имеющей свои интересы, обычаи, установки, правила, свою атмосферу. В основе фундаментальной идеологической составляющей айкидо лежит восточное учение, имеющее религиозные корни возникновения, структуру, ценности. Гуманизм, миролюбие, толерантность – «три кита», держащих на себе основу идеологии.

По мнению Т. Нобуеси, «это искусство развивалось особым образом, ставя своей целью достижение высокого состояния человеческого сознания..».

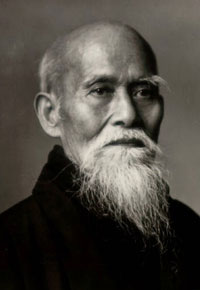

Осава Сихан, старейший мастер айкидо, объясняет, что «айкидо – это поиск истинной свободы, это поиск, который подобно пекарю, вымешивающему тесто, формирует нас, а не способ разрушения».

Айкидо создано в послевоенное время на стыке нескольких боевых искусств, в том числе айкидзюцу, а также содержит в себе бусидо – традиционную философию и жизненные принципы, определявшие нормы поведения и обучения японских самураев.

Уильям Глисон поясняет, что «в течение многих веков кодекс бусидо составлял основу традиционного образования в Японии, воспитывая в людях чувство справедливости, мужество, нравственность и милосердие».

Айкидо, по мнению автора, «это современная форма будо, воплощающая в себя сущность синто – исконной религии Японии и духовной основы ее культуры».

Здесь важно пояснение автора о том, что изначальное синто предшествует религии, это традиция, уходящая корнями за пределы письменной истории.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что айкидо, совместно с его общеизвестной функцией самозащиты, представляет также собой систему духовного обучения.

Представляет интерес для понимания корректирующей, направляющей функции айкидо перевод Т. Нобуеси японских иероглифов в основной терминологии. Так, например, японское слово «сидо» переводится как «направлять», «показывать», «обучать». «Си» значит палец. «До» переводится как «путь», изображается как рука, задающая направление. Иероглиф «дзюцу» (как мы выяснили выше, айкидзюцу – это боевое искусство, выступающее родоначальником айкидо), состоит из двух частей: «идти» и «злак». Вместе данное сочетание, по мнению автора, «указывает на того, кто блуждает в поле, пытаясь выйти на верную дорогу».

Исторически сложились определенные нормы этикета, применяемые в залах айкидо во всем мире.

В группе между учениками и тренером образуется сплоченность благодаря совокупности правил и ценностей, что делает учащихся близкими духом и телом. Данное состояние достигается также ввиду интенсивной тактильной межличностной работы. За счет того, что практика айкидо предполагает физически близкое нахождение людей рядом друг с другом, во время выполнения техник и приемов повышается уровень доверия в группе между учениками, между учениками и учителем. Одним из важных факторов проявления абсолютного доверия во время занятия является предоставление одним из практикующих в зале какой-либо части своего тела (как правило, это рука, пальцы, шея) или же всего тела для отработки навыка другим учеником. Оба партера в данном случае соблюдают правило, запрещающее наносить травмы в процессе или результате совершения техник и приемов в зале боевого искусства.

Проникаясь неукоснительным уважением друг к другу, следуя гуманистическим принципам айкидо, ученики и наставники являют собой особые группы людей, отличающиеся сплоченностью, стремлением к саморазвитию личности и ставящие целью гармонизацию общества.

Таким образом, благодаря влиянию тренировок в группе айкидо, гармония достигается и в личности ученика и в его окружении в целом. Принятое уважительное обращение тренера на «вы» ко всем ученикам в зале, независимо от их возраста, социального положения в обществе, половой или расовой принадлежности, подчеркивает значимость личности.

В рамках обучения айкидо применяются способы положительного воздействия на подростка в противовес деструктивному воздействию уличных асоциальных групп.

И еще, хочу добавить, что преподавать айкидо это большая ответственность. Важно правильно преподнести материал, с учетом особенностей воспитания и взглядов своей аудитории, чтобы не допустить бездумного применения полученных навыков, противоречащего принципам айкидо. Задача тренера восточного боевого искусства создать фундаментальную идеологическую базу своего учения, поставить ее во главе преподавательского направления и только на ее основе обучать приемам самозащиты. Я всегда говорю своим ученикам: «Сначала вы изучите и примете основные требования этикета восточного боевого искусства, принятого в айкидо, будете неукоснительно соблюдать принципы уважения, поддержки, равноправия, мира, добра, понимания и только потом я смогу показать и научить вас боевым приемам и техникам».

Только после того, как были изучены и приняты ценности этикета и отношений, предусмотренных философией и религиозной основой айкидо, ученик может безопасно обучаться навыкам и приемам боевого искусства. Важно то – где, против кого и при каких условиях будут применяться полученные знания. Ведь человек, повторяющий одни и те же движения, в определенных условиях, на протяжении длительного времени обучает свое тело автоматизированным навыкам. Его тело становится опасным – оно способно искусно убить или защитить, принести вред или пользу. Здесь важно сохранять над ним власть, добротельный разум. Обучать физическим приемам, не заботясь о том, в каких духовных условиях проходит тренировка это крайне опасный, необдуманный шаг преподавателя. В каком нравственном ареоле проходят занятия, в какой среде происходит впитывание телом боевых навыков, станет ключевым моментом при использовании своего знания в реальной ситуации. Автоматизация физического тела приходит в точку невозврата, когда посредством длительного повторения движений в ответ на провоцирующий триггер, мышечная память настолько глубоко пропитана заученым свойством, что в сознании перестает нуждаться. Это и называется автоматизм. Он разрушителен при воспитании тела в отсутствии воспитания духа. И он - великолепное невидимое оружие в руках доблестного и справедливого, гуманного человека, способное спасти жизнь ему и близким.

Я учусь в аспирантуре и работаю над научной диссертацией в доказательной области благотворного влияния айкидо на формирование способностей подрастающего поколения. Одной из основных задач моих практик и научных исследований, таких как ведение тренировок, разработка методических пособий, написание статей в научные журналы, участие в региональных и международных конференциях, является популяризация айкидо на вышеуказанных уровнях.

Подводя итог своему эссе, я делаю вывод о том, что каждый человек является социальным существом и нуждается в общении. У человека есть набор базовых потребностей, недостаточное удовлетворение которых ведет к разрушению целостности личности, к проявлению различных форм ее отклонения. Айкидо является средством профилактики деструктивного поведения в детско-юношеской среде, обладает формирующим духовным действием. Принадлежность к какой-либо группе является важным выбором, оказывающим непосредственное влияние на личность и жизнь человека.

Прошу читателя извинить меня за сложный научный язык. В последнее время мне приходится мыслить именно на нем. За тему, которая затронута в эссе. Возможно она не находит отклик в каждом, но представляется мне важной и актуальность ее неустанно растет в современном мире. Дети – это будущее планеты. Айкидо - это боевое искусство, цель которого не разрушить, а создать. Воспитание детей в айкидо - это способ созидать доброе, ценное, вечное..

В моей жизни айкидо появилось 11 лет назад. Когда я пришла на первую тренировку – не представала, чем буду заниматься. Мне хотелось поддерживать свое тело в хорошей физической форме и уметь защитить себя. Но каким образом этому обучают в айкидо, я не понимала. Я и не слышала никогда о таком боевом искусстве. Тем более не могла предположить, что айкидо в будущем ляжет в основу моих научных интересов.

Сегодня я тренер. Моя собственная техника возможно не совершенна, но это не мешает мне собрать вокруг себя самых разных детей и подростков, вложить в общение и научение их душевные силы и искреннее желание помочь стать уверенными в себе, хорошими друзьями, помощниками и защитниками, воспитать в них порядочность, милосердие и доброту.

Успешность моей практики можно увидеть в том, как меняются дети, выросшие за 5 лет в стенах моего зала. Некоторые из них заходят первый раз с опаской, не доверяющие миру, испытавшие на себе человеческую злобу. Заходят и агрессивные дети, которых приводят и оставляют в очередном зале с просьбой «сделать с ними хоть что-нибудь». Заходят яркие и открытые, активные и дружелюбные. И все они становятся одной командой, учатся дружить, общаться, помогать, беречь, а еще слышать и видеть то, что скрыто от других. Этим мы отличаемся – ученики и последователи айкидо.

Я как тренер и духовный наставник отчетливо вижу проблему нравственного развития подрастающего поколения. Неопределенность, непредсказуемость, ценностно-ориентационная неустойчивость зачастую являются характеристиками социализации современных детей и молодежи. Одна из целей моего эссе - показать значимость профилактического, корректирующего, формирующего воздействия занятий айкидо на подрастающую личность со склонностями к деструктивному поведению или его проявлениями, а также при отсутствии достаточного внимания и воспитания со стороны семьи. Именно эта тема наиболее актуальна и значима для моей практики айкидо.

Эффективное взаимодействие между людьми - есть гармоничное общение, основанное на взаимоуважении, эмпатии, взаимопомощи, доверии, тактичности. Проявление перечисленных качеств, необходимых для эффективного и гуманного общения в социуме, создается посредством воспитания нравственности в человеке, создания плодотворной социальной среды как фундамента развития личности.

Не все условия формирования личности благоприятны для ее гармоничного психологического становления. Асоциальные семьи разбавляют общество потомством с искаженными нормами мироощущения, взаимодействия.

Один из периодов раннего проявления патологий поведения личности проходит в школьные годы. В памяти каждого человека найдется место для одноклассника, отличающегося от других «сложным» характером, часто агрессивного, зачинщика конфликтов. Таким детям сложно учиться в школе, находить взаимопонимание со сверстниками и учителями, сложно строить жизнь в будущем. Лонгитюдность и цикличность данного феномена говорит о замкнутом круге передачи воспитательного опыта, воспитания собственным примером в отношении феномена «асоциальный родитель – асоциальный ребенок».

Дополняет число факторов, негативно формирующих личность, и современная цифровизация общества. Совокупность влияния асоциальной семьи и общества, в котором растёт ребенок, и высокого, часто бесконтрольного потребления всесторонней информации из электронных источников, несет большую угрозу разрушения личности. В силу неизбежной значимости цифровизации многих систем жизнеобеспечения в современном мире проблема обратной стороны негативного ее воздействия на личность носит закольцованный характер, создает эффект замкнутого круга, выйти из которого возможно при создании соответствующих условий, в числе которых и формирование благоприятного окружения.

По мнению А. Маслоу, динамика иерархии потребностей человека движется в их поочередном удовлетворении. Ребенок нуждается в еде и безопасности, любви и принадлежности, уважении и самоактуализации.

Недостаточное внимание к ребенку со стороны семьи, неудовлетворение его базовых потребностей развивает в нем ряд психологических отклонений – приводит к фрустрациям, беспокойству, замкнутости, что, в свою очередь, создает преграды в общении со сверстниками, друзьями, служит тормозящим звеном в школьной успеваемости. У ребенка появляются разноплановые личностные проблемы. Нельзя забывать о том, что в это время происходит и формирование характера. При отсутствии необходимой психолого-педагогической коррекции личности, поведения, смены социальных условий взросления в детском возрасте, мы по прошествии лет получаем подростка с различными проявлениями патологии личности. Это конфликтность, виктимность, агрессивность, замкнутость, жестокость. Не редки суицидальные отклонения, выступающие в качестве последствий разрушительной силы деструктивного воздействия на растущую личность.

Для того чтобы «выделиться в толпе», обратить на себя внимание подростки иногда окрашивают волосы в яркие цвета, носят вызывающую одежду, совершают неожиданные поступки, создают однонаправленные группы. К сожалению, внимание, которое получают, таким образом люди, носит негативный характер, подобное поведение встречает непонимание и критику со стороны общества. А причины лежат в неудовлетворенных потребностях. Переход черты закона участниками подобных групп – явление не редкое.

Чтобы причинить вред личности, внести существенные нарушения и отклонения от нормы ее развития, негативное воздействие должно оказываться длительное время или являть собой достаточно сильное потрясение. В обоих случаях механизм дестабилизации личности запущен и необходимы условия поддержания, выравнивания психоэмоционального состояния, коррекции жизнеутверждающих ценностей, характера личности.

На помощь неустойчивой личности, вобравшей в себя хаотичную совокупность качеств, находящейся на границе поведенческого личностного дисбаланса, может прийти группа сверстников во главе с наставником, выполняющая функции корректировки и гармонизации личности посредством присущей ей идеологии.

Внедрение подростка в корректирующую группу оказывает значительное воздействие на поддержание личности в трудный жизненный период, способствует формированию моральных ценностей, выравнивает нестабильное поведение личности, в частности, и способствует складу правильных, социальных общественных отношений между людьми в масштабе.

Позволю себе провести аналогию группы и толпы.Так, Г. Лебон отмечает «поразительный факт, наблюдающийся в одухотворенной толпе: каковы бы ни были индивиды, составляющие ее, каков бы ни был их образ жизни, занятия, их характер или ум, одного их превращения в толпу достаточно для того, чтобы у них образовался род коллективной души, заставляющей их чувствовать, думать и действовать совершенно иначе, чем думал бы, действовал каждый из них в отдельности». Мы видим, что «дух толпы», группа единомышленников, сверстников, увлеченных общей идеей, интересами, имеет существенный механизм влияния на личность. Формирующими нравственное сознание группами могут быть спортивные, художественные, музыкальные коллективы; литературные, театральные кружки; секции единоборств.

Дезориентирующими личность группами выступают уличные сборища девиантных подростков, секты, банды, созданные в криминальных целях. Очень важно понимать, что «пустое место старается заполниться». Человек – существо социальное, и потому любой индивид нуждается в общении. Подросток, в силу возраста, имеет большую необходимость в поддержке сверстников, самоутверждении, лидерстве. Группа способна выступить гарантом безопасности и восполнить неудовлетворенную соответствующую потребность. Подростковый возраст конфликтен по своей сути, так как в данном периоде взросления ребенок находится в противоречии с собой и окружающим миром; подросток не владеет конструктивными формами поведения в конфликте.

Выделяют три вида конфликтов: борьба за статус в группе; конкуренция за внимание противоположного пола; буллинг или травля по физиологическим признакам. Из сказанного можно сделать вывод, что группа может выступать как стабилизирующий, так и дестабилизирующий фактор в формировании личности. Важно, к какой группе отнесет себя человек. Выбор жизненного направления, личного пространства происходит при помощи родителей, близкого окружения (по совету, наставлению, в отдельных случаях указанию) или по личному убеждению (в случае отсутствия наставнической помощи семьи или отрицания этой помощи, чужого мнения). Скорее всего, группа, в которой окажется подросток, будет сходна по своим признакам с окружением, в котором подросток формируется как личность до момента попадания в группу. Иными словами, привычные формы психологического воздействия, психологического климата, социального окружения являются наиболее комфортными для дальнейшего существования.

На практике это ребенок из неблагополучной семьи, попадающий в группу девиантных подростков; или ребенок из семьи ученых, художников, музыкантов, связывающий свою жизнь с группой с аналогичными интересами, становится ученым, спортсменом, творческим деятелем. Вероятность цикличности выбора выступает здесь отражением закономерности принятия решений в силу определенных факторов устройства психики. Группа имеет свои правила, обычаи, ценности. Попадая в новую группу, которая является нравственно выше, чем предыдущая, человек имеет шансы поднять свое социальное положение, жизненный тонус, наладить отношения с окружающими, добиться гармонизации в своем внутреннем мире. Фактором, побуждающим индивида на смену социальных групп, может служить осознание пагубности влияния нахождения его в определенном обществе, даже в определенных жизненных обстоятельствах. Хорошо, когда о внутреннем устройстве определенной группы известно человеку до вступления в нее, или когда есть возможность выбора, размышлений, стороннего наблюдения, оценки группы. К сожалению, у детей и подростков такая возможность есть не всегда (в силу возраста, отсутствия жизненного опыта, знаний).

Коллектив учеников восточного боевого искусства айкидо во главе с тренером-наставником является социальной группой, имеющей свои интересы, обычаи, установки, правила, свою атмосферу. В основе фундаментальной идеологической составляющей айкидо лежит восточное учение, имеющее религиозные корни возникновения, структуру, ценности. Гуманизм, миролюбие, толерантность – «три кита», держащих на себе основу идеологии.

По мнению Т. Нобуеси, «это искусство развивалось особым образом, ставя своей целью достижение высокого состояния человеческого сознания..».

Осава Сихан, старейший мастер айкидо, объясняет, что «айкидо – это поиск истинной свободы, это поиск, который подобно пекарю, вымешивающему тесто, формирует нас, а не способ разрушения».

Айкидо создано в послевоенное время на стыке нескольких боевых искусств, в том числе айкидзюцу, а также содержит в себе бусидо – традиционную философию и жизненные принципы, определявшие нормы поведения и обучения японских самураев.

Уильям Глисон поясняет, что «в течение многих веков кодекс бусидо составлял основу традиционного образования в Японии, воспитывая в людях чувство справедливости, мужество, нравственность и милосердие». Айкидо, по мнению автора, «это современная форма будо, воплощающая в себя сущность синто – исконной религии Японии и духовной основы ее культуры». Здесь важно пояснение автора о том, что изначальное синто предшествует религии, это традиция, уходящая корнями за пределы письменной истории.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что айкидо, совместно с его общеизвестной функцией самозащиты, представляет также собой систему духовного обучения.

Представляет интерес для понимания корректирующей, направляющей функции айкидо перевод Т. Нобуеси японских иероглифов в основной терминологии. Так, например, японское слово «сидо» переводится как «направлять», «показывать», «обучать». «Си» значит палец. «До» переводится как «путь», изображается как рука, задающая направление.

Иероглиф «дзюцу» (как мы выяснили выше, айкидзюцу – это боевое искусство, выступающее родоначальником айкидо), состоит из двух частей: «идти» и «злак». Вместе данное сочетание, по мнению автора, «указывает на того, кто блуждает в поле, пытаясь выйти на верную дорогу».

Исторически сложились определенные нормы этикета, применяемые в залах айкидо во всем мире. В группе между учениками и тренером образуется сплоченность благодаря совокупности правил и ценностей, что делает учащихся близкими духом и телом. Данное состояние достигается также ввиду интенсивной тактильной межличностной работы. За счет того, что практика айкидо предполагает физически близкое нахождение людей рядом друг с другом, во время выполнения техник и приемов повышается уровень доверия в группе между учениками, между учениками и учителем. Одним из важных факторов проявления абсолютного доверия во время занятия является предоставление одним из практикующих в зале какой-либо части своего тела (как правило, это рука, пальцы, шея) или же всего тела для отработки навыка другим учеником. Оба партера в данном случае соблюдают правило, запрещающее наносить травмы в процессе или результате совершения техник и приемов в зале боевого искусства.

Проникаясь неукоснительным уважением друг к другу, следуя гуманистическим принципам айкидо, ученики и наставники являют собой особые группы людей, отличающиеся сплоченностью, стремлением к саморазвитию личности и ставящие целью гармонизацию общества.Таким образом, благодаря влиянию тренировок в группе айкидо, гармония достигается и в личности ученика, и в его окружении в целом. Принятое уважительное обращение тренера на «вы» ко всем ученикам в зале, независимо от их возраста, социального положения в обществе, половой или расовой принадлежности, подчеркивает значимость личности.

В рамках обучения айкидо применяются способы положительного воздействия на подростка в противовес деструктивному воздействию уличных асоциальных групп.

И еще, хочу добавить, что преподавать айкидо это большая ответственность. Важно правильно преподнести материал, с учетом особенностей воспитания и взглядов своей аудитории, чтобы не допустить бездумного применения полученных навыков, противоречащего принципам айкидо. Задача тренера восточного боевого искусства создать фундаментальную идеологическую базу своего учения, поставить ее во главе преподавательского направления и только на ее основе обучать приемам самозащиты. Я всегда говорю своим ученикам: «Сначала вы изучите и примете основные требования этикета восточного боевого искусства, принятого в айкидо, будете неукоснительно соблюдать принципы уважения, поддержки, равноправия, мира, добра, понимания и только потом я смогу показать и научить вас боевым приемам и техникам».

Только после того, как были изучены и приняты ценности этикета и отношений, предусмотренных философией и религиозной основой айкидо, ученик может безопасно обучаться навыкам и приемам боевого искусства. Важно то – где, против кого и при каких условиях будут применяться полученные знания. Ведь человек, повторяющий одни и те же движения, в определенных условиях, на протяжении длительного времени обучает свое тело автоматизированным навыкам. Его тело становится опасным – оно способно искусно убить или защитить, принести вред или пользу. Здесь важно сохранять над ним власть, добротельный разум. Обучать физическим приемам, не заботясь о том, в каких духовных условиях проходит тренировка это крайне опасный, необдуманный шаг преподавателя. В каком нравственном ареоле проходят занятия, в какой среде происходит впитывание телом боевых навыков, станет ключевым моментом при использовании своего знания в реальной ситуации.

Автоматизация физического тела приходит в точку невозврата, когда посредством длительного повторения движений в ответ на провоцирующий триггер, мышечная память настолько глубоко пропитана заученым свойством, что в сознании перестает нуждаться. Это и называется автоматизм. Он разрушителен при воспитании тела в отсутствии воспитания духа. И он - великолепное невидимое оружие в руках доблестного и справедливого, гуманного человека, способное спасти жизнь ему и близким.

Я учусь в аспирантуре и работаю над научной диссертацией в доказательной области благотворного влияния айкидо на формирование способностей подрастающего поколения. Одной из основных задач моих практик и научных исследований, таких как ведение тренировок, разработка методических пособий, написание статей в научные журналы, участие в региональных и международных конференциях, является популяризация айкидо на вышеуказанных уровнях.

Подводя итог своему эссе, я делаю вывод о том, что каждый человек является социальным существом и нуждается в общении. У человека есть набор базовых потребностей, недостаточное удовлетворение которых ведет к разрушению целостности личности, к проявлению различных форм ее отклонения.

Айкидо является средством профилактики деструктивного поведения в детско-юношеской среде, обладает формирующим духовным действием. Принадлежность к какой-либо группе является важным выбором, оказывающим непосредственное влияние на личность и жизнь человека.

Прошу читателя извинить меня за сложный научный язык. В последнее время мне приходится мыслить именно на нем. За тему, которая затронута в эссе. Возможно она не находит отклик в каждом, но представляется мне важной и актуальность ее неустанно растет в современном мире.

Дети – это будущее планеты. Айкидо - это боевое искусство, цель которого не разрушить, а создать. Воспитание детей в айкидо - это способ созидать доброе, ценное, вечное...

© Наталья Ханина

|